新能源是应对气候变化和实现碳中和目标的重要领域,也是常规化石能源实现能源转型过程中的主力军,这涉及到新能源行业的上、中、下游的资源生产供给端和能源消费需求端及其与生态环境密切相关的资源、环境、工程、技术、贸易、政策和法律法规等诸多问题。当前新能源的研究热点较多,但绝大部分关注的只是新能源工程技术研发与应用,较少关注上游的资源供给端和下游的能源梯次利用和资源性产品循环利用,以及新能源开发利用与技术创新及其与自然资源和生态环境的关联效应问题,这些重大科学问题亟待跨学科的综合交叉研讨进而提出切实的解决方案。

本次研讨会 Energies 期刊特别邀请中国科学院地理科学与资源研究所的沈镭研究员担任会议主席,携手中国科学院地理科学与资源研究所Ayman Elshkaki 研究员、北京理工大学李金铠教授、太原理工大学李玮教授、中国科学院城市环境研究所汪鹏研究员、南开大学曹植教授以及中国科学院地理科学与资源研究所姜鲁光副研究员、钟帅副研究员和胡纾寒副研究员作为主讲人。

各位专家学者将聚焦于新能源资源潜力与资源合理利用,共同探讨材料-能源关联 (materials-energy nexus) 视角下能源技术转型及其影响对循环经济战略的政策含义、新阶段中国新能源产业发展特征与趋势、制度组态如何驱动氢燃料电池汽车区域采用与市场扩散、中国光伏覆被的时空格局及其对土地和生态环境影响、西藏风能利用优化布局策略、基于人工智能的关键金属耦合系统、低碳转型背景下全球乘用车橡胶流量和存量与碳排放、动力电池循环经济政策文本量化分析与新能源汽车财税激励效应等前沿热点问题,为进一步提高新能源资源开发利用并推动其产业化发展奠定科学基础。

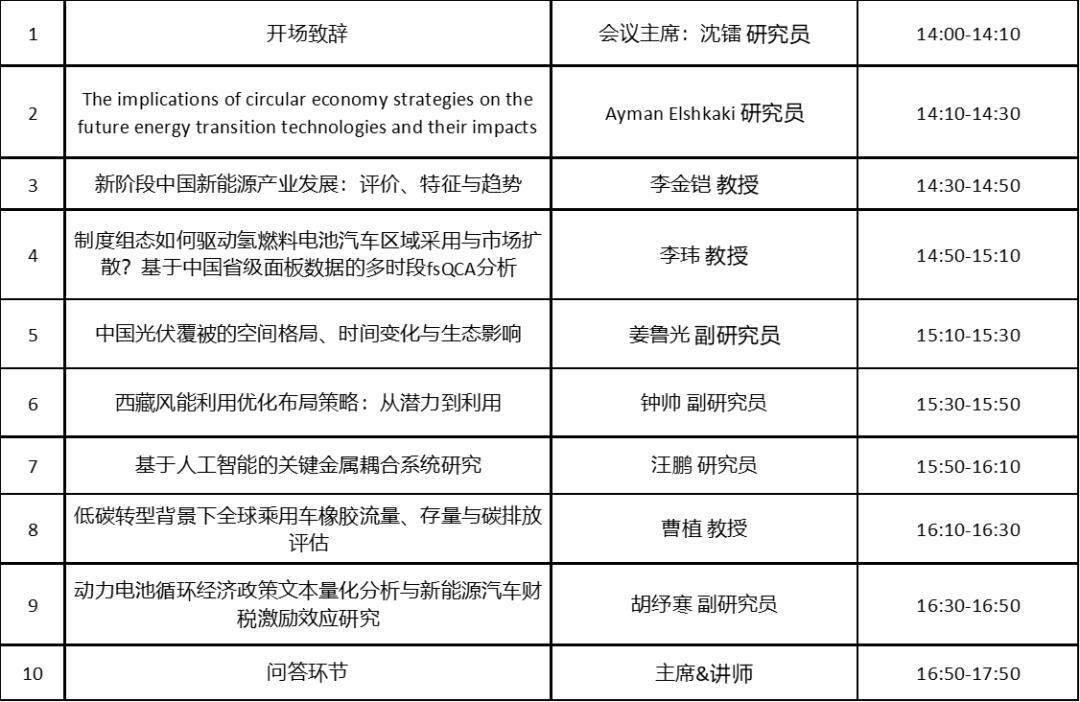

研讨会信息

● 会议时间

2025年4月9日 14:00

● 会议形式

线上会议

● 会议议程

● 会议直播观看方式

点击链接,进入小鹅通观看会议直播: https://dbofi.xetlk.com/sl/3mey3c。

MDPI开放科学视频号

会议主席

沈镭 研究员

中国科学院地理科学与资源研究所

中国科学院地理科学与资源研究所资源利用与环境修复重点实验室原主任、二级研究员、博导、中国科学院大学岗位教授及资源经济学首席教授、中国自然资源学会原副理事长兼秘书长。《自然资源学报》《资源与产业》、Resources, Conservation & Recycling 等期刊副主编。研究领域包括能源及矿产资源经济与政策、资源开发与区域发展、资源与环境管理等,主持项目100余项,发表SCI/SSCI及中文学术论著300余篇 (部),获中国科协优秀调研报告特等奖、全国优秀科技工作者奖等多项。

会议主讲人

Ayman Elshkaki 研究员

中国科学院地理科学与资源研究所

中国科学院地理科学与资源研究所研究员、博士、博士生导师。他是一名化学工程师并在荷兰莱顿大学获得了工业生态学博士学位。先后在荷兰莱顿大学、英国伦敦帝国理工学院、美国耶鲁大学从事研究工作,并获任法国国家农业研究所和拉脱维亚科学理事会的科学专家、中国自然资源部资源环境承载力重点实验室高级访问学者等职位。

在学术期刊、书籍和会议论文集上发表论文60余篇,包括 Global Environmental Change、Applied Energy、Environmental Science & Technology、Cleaner Production和Communication Earth & Environment 等国际期刊。作为论文评审受邀评审了包括 Nature、Nature Energy、Nature Climate Change 和 Nature Sustainability 等33个资源环境领域高水平SCI/SSCI期刊的学术论文。多次在国际会议上主持分会,并担任多个会议的科学委员会和科学顾问委员会成员。

报告题目:The implications of circular economy strategies on the future energy transition technologies and their impacts

报告简介:Circular economy (CE) strategies aiming at increasing resources use efficiencies, extending the use of products, and increasing the recycling and resources recovery have the potential to increase economic benefit, improve resource security, and minimize the environmental impacts. This report discusses the impacts of several individual CE strategies and their combined implications for the minerals required for energy transition technologies in terms of resources availability for their future development and the materials related environmental impacts. The analysis is carried out using dynamic material flow analysis and material energy climate nexus approach.

李金铠 教授

北京理工大学

二级教授、博士生导师、全国优秀科技工作者、享受国务院特殊津贴专家、国家社科基金会审专家、国家重大人才计划会审专家。北京理工大学经济学院特聘教授、北京理工大学人文社科学部副主任委员、绿色低碳发展研究中心主任、应用经济学责任教授组长。长期从事国家能源转型、资源环境与碳资产管理、气候变化与治理等研究,先后主持国家重大项目3项、国家自然基金和国家社科基金项目等国家课题6项,省部级项目20多项;在 Nature Climate Change、Environmental Science & Technology 等国内重要期刊发表论文近150篇,Structural Change and Economic Dymatics 副主编。先后入选中组部国家“万人计划”哲学社会科学领军人才、人社部国家百千万人才工程人选、中宣部文化名家暨“四个一批”人才;教育部新世纪优秀人才,被授予国家有突出贡献中青年专家荣誉称号等。兼任中国管理科学与工程学会能源环境管理分会副理事长、中国能源研究会智慧能源与产业零化发展专委会副主任委员、中国物资再生协会绿色供应链专委会副主任委员、中国自然资源学会青年专家委员会副主任/旅游资源研究专业委员会副主任委员等。

报告题目:新阶段中国新能源产业发展:评价、特征与趋势

报告简介:新一轮能源转型与能源革命正围绕清洁、绿色、低碳为特征的新能源展开。中国新能源产业在发展的十余年中不断演化,尤其“双碳”目标提出以来,产业规模迅速发展壮大并连续多年稳居世界首位。但在长期发展中也暴露出重规模轻效益、重投入轻产出等特征,出现地方政府盲目投资、消纳水平滞后于装机建设等问题。作为战略新兴产业,这并不符合新质生产力的发展要求,也制约着产业高质量发展。在大力发展新质生产力,推动产业高质量发展的现阶段,基于新质生产力内在要求,对新能源产业发展水平进行科学评价,识别产业发展特征与新阶段发展趋势,对推动新能源产业高质量发展具有指导意义。本研究基于新质生产力视角对中国新能源产业发展重新审视,对产业发展水平进行评价并分析其区域差异特征与动态演进趋势。

李玮 教授

太原理工大学

工学博士、二级教授、博士生导师。太原理工大学党委常委、统战部长、山西氢能开发与利用工程研究中心主任、山西省新型智库“战略新兴能源产业研究院”负责人 。兼任中国自然资源学会理事、资源经济研究专业委员会副主任委员、《干旱区资源与环境》编委。获批山西省委“三晋英才”支持计划、山西省“学术技术带头人”、高等学校“131”领军人才工程等人才计划;获得山西省“优秀党务工作者”、山西省“优秀科技工作者”、山西省“教育系统先进工作者”、山西省“三八红旗手”等荣誉称号。专著获山西省第八次社会科学研究优秀成果“一等奖”。主持中国工程院重大咨询项目课题1项,主持国家自然科学基金面上项目2项,主持完成省部级重点项目15项。以第一作者和通讯作者在 Energy Policy、Resources, Conservation & Recycling、Journal of Cleaner Production、Journal of Environmental Management、《中国人口 ·资源与环境》等国内外重要期刊发表论文百余篇,其中 SCI、 SSCI、CSSCI 收录70余篇,TOP期刊论文12篇,总引用次数千余次。

报告题目:制度组态如何驱动氢燃料电池汽车区域采用与市场扩散?基于中国省级面板数据的多时段fsQCA分析

报告简介:本研究聚焦氢燃料电池汽车 (HFCV) 区域采用与市场扩散的制度驱动机制,针对不同区域制度环境异质性强、市场发展不均衡、推广路径动态演化等问题,结合制度组态理论,采用必要条件分析 (NCA) 和多时段模糊集定性比较分析 (fsQCA) 方法,构建了适用于HFCV推广的制度分析框架,并基于中国31个省份2022-2023年的数据,系统评估政府、市场和社会治理要素的联动效应及其配置模式。首先,识别HFCV推广的必要条件,评估单一制度因素的影响边界。随后,通过fsQCA分析,不同时间阶段的制度组态模式被揭示。进一步分析中国东、中、西部在HFCV推广的制度组态上存在显著差异,反映出不同治理模式的适应性。本研究为不同区域制定精准化推广策略提供了决策依据,助力新能源交通的可持续发展。

姜鲁光 副研究员

中国科学院地理科学与资源研究所

中国科学院地理科学与资源研究所副研究员。2006年获中国科学院研究生院博士学位,2006-2007年在美国密歇根大学自然资源与环境学院从事博士后研究,2014年入选中国科学院青年创新促进会会员,2022年入选中国科学院特聘研究骨干。主要从事土地利用变化遥感探测与空间模拟、区域自然资源与生态系统综合评估相关研究工作,先后主持国家自然科学基金、国家重点研发计划、国家林业和草原局项目 (课题、专题) 20余项。在PNAS、Nature Communications 等国内外学术期刊发表学术论文80余篇,出版译著、专著3部,牵头完成的20余篇咨询报告被中央有关部门采用。兼任中国科学技术协会第九次、第十次全国代表大会代表,中国自然资源学会青年工作委员会主任、《自然资源学报》编委。

报告题目:中国光伏覆被的空间格局、时间变化与生态影响

报告简介:发展太阳能光伏能源,是缓解能源危机、减少碳排放、减缓全球气候变化的重要途径。我国制定了“力争2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和”的目标,并从法律法规、产业政策等方面鼓励太阳能光伏发展。截至2024年底,全国光伏发电并网装机容量已达8.86亿千瓦,是2020年底光伏发电并网装机容量 (2.53亿千瓦) 的3.50倍。我国光伏空间的快速扩张 (已达全球光伏覆被面积的60%),既是可再生能源蓬勃发展的新体现,也是值得高度关注的土地利用变化新特点、新形式。姜鲁光研究小组基于Google Earth Engine平台和Landsat-8 OLI卫星影像,采用基于像素和面向对象相结合的随机森林分类方法,提取了全国2023-2024年光伏电站布局信息。以光伏电站现状空间范围为基础,通过历年高分辨率影像进行验证,研发了2010-2023年全国光伏时空变化数据集。在此基础上,开展了全国光伏时空变化及其生态影响等研究工作。本报告将介绍研究小组在中国光伏覆被的信息提取、空间格局、时间变化与生态影响方面开展的相关研究工作。

钟帅 副研究员

中国科学院地理科学与资源研究所

中国科学院地理科学与资源研究所副研究员、硕士生导师、资源经济与能矿资源研究室副主任。兼任中国自然资源学会青年工作委员会秘书长。主要关注应对气候变化与可持续发展目标耦合的科学问题,开展我国水土及能矿资源格局-过程-模式-机理-政策的系统研究。作为负责人承担了12项国家级科研项目或课题 (专题或子专题),包括国家自然科学基金面上项目、青年基金、科技部基础专项“第二次青藏高原综合科学考察”子专题和“新疆第三次科学考察”专题、社科基金重大项目课题、科技部澜沧江-湄公河专项课题、中国科学院国际合作项目课题、中国科学院学部咨询评议项目课题等。发表论文80余篇,申报软件著作权5项,发明专利2项,向中央有关部门提交约稿或采纳的咨询建议报告12篇。

报告题目:西藏风能利用优化布局策略:从潜力到利用

报告简介:本研究针对高原地区地处偏远、自然环境复杂、观测点及相关设施缺乏、数据不全等问题,将地理信息系统建模、风机特性和西藏风速数据相结合,设计了一套实用的高原综合风能评估方法,并应用于评估西藏当地风能的技术经济潜力。首先是技术潜力评估,集成地理因素和技术参数信息构建专属数据集,其中地理因素包括土地利用、坡度和海拔等,技术参数术因素如涡轮机特性和阵列布置。利用专属数据集和五参数逻辑斯蒂分析方法,拟合了西藏地区平均风速与风机输出功率之间的关系,估计当地风资源的技术潜力。

汪鹏 研究员

中国科学院厦门城市环境研究所

中国科学院城市环境研究所研究员。主要开展人工智能与资源地理学交叉研究,以第一/通讯 (含共同) 在Nature Energy、Nature Geoscience (封面论文)、 Nature Computational Science (封面论文)、Nature Communications、One Earth、PNAS nexus 等期刊发表论文40余篇,获得中国科学院BR计划等项目资助,成果为国家资源安全保障及全球可持续发展提供重要支撑,得到新华文摘、学习强国、纽约时报、华盛顿邮报等国内外媒体转载报道。

报告题目:基于人工智能的关键金属耦合系统研究

报告简介:关键金属如稀土、锂、钴、铂族等在低碳能源和半导体数字技术中具有广泛应用,已成为国际间激烈争夺的战略性资源。作为连接“自然资源”和“社会消费”的桥梁,金属循环系统在塑造资源流动格局、调配区域供需平衡、影响地缘博弈态势等方面发挥了重要作用。因此,精准识别关键金属的循环流动过程、耦合交互机制及其效应,是支持国际可持续公正转型的基础性工作。为此,本报告将介绍如何将遥感技术、机器学习、数字孪生以及综合评估模型等多种方法进行集成整合,搭建关键金属耦合系统研究平台,并阐述其应用及进展情况。

曹植 教授

南开大学

南开大学环境科学与工程学院教授、博导。入选国家级青年人才计划、南开大学百名青年学科带头人计划。主要从事产业生态、物质流分析、生命周期评估、环境系统分析、气候韧性等领域的研究。博士毕业于中国科学院地理科学与资源研究所,曾任比利时荷语区安特卫普大学长聘教轨助理教授,并曾在美国西北大学和丹麦南丹麦大学从事研究工作。在 Nature Climate Change、Nature Sustainability、One Earth、Nature Communications、Environmental Science & Technology 等资源环境类顶级期刊发表论文,相关研究成果被国际能源署 (IEA)、联合国政府间气候变化专门委员会 (IPCC)、联合国环境规划署 (UNEP) 等直接使用和引用。担任 Resources, Conservation & Recycling 等期刊的编辑,兼任国际产业生态学会 (ISIE) 理事及其社会经济代谢分会主席、华人产业生态学会 (CSIE) 理事等。

报告题目:低碳转型背景下全球乘用车橡胶流量、存量与碳排放评估

报告简介:本研究旨在评估全球乘用车车队中橡胶的流量和存量,并全面追踪橡胶从生产到处置的生命周期,根据全球乘用车车队中橡胶流量和存量的历史趋势和现状,预测到2050年橡胶流量、存量及相关二氧化碳排放的未来情景。根据橡胶生产、乘用车制造、橡胶使用类型和数量以及车辆报废后橡胶去向的数据,本研究开发了一种结合动态物质流分析和生命周期评估的综合评估方法,系统评估物质效率措施的减排潜力。分析结果表明,由于全球人口增长和汽车保有量上升,全球乘用车中橡胶的使用量显著增加。因此,随着轮胎和车辆达到使用寿命,橡胶废弃物也大幅增加。预计到2050年,汽车保有量和每辆车橡胶使用量的增加将导致橡胶需求、废弃物生成量和相关碳排放大幅上升,而提高乘用车橡胶整个生命周期的物质效率可以显著减轻这些影响。其中,提高汽车使用效率具有最大的减排潜力,其次是汽车小型化策略。

胡纾寒 副研究员

中国科学院地理科学与资源研究所

中国科学院地理科学与资源研究所副研究员。2013年获日本千叶大学研究生院博士学位,2014-2016年在清华大学环境学院循环经济产业研究中心从事博士后研究。主要从事资源循环利用与环境经济影响评价、电动化转型可持续性评估与管理、节能减排路径优化与应对气候变化策略等研究工作。先后主持参与国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目10余项,获省部级科技进步奖2项。在国内外学术期刊发表学术论文20余篇,获发明专利1项,出版专著3部。参与的咨询报告被自然资源部等有关部门采用。

报告题目:动力电池循环经济政策文本量化分析与新能源汽车财税激励效应研究

报告简介:随着全球对环境保护和可持续发展的关注度不断提高,新能源汽车 (NEVs) 作为减少碳排放、应对气候变化的重要手段,其推广与应用受到各国政府的高度重视。中国作为全球最大的新能源汽车市场,在这一领域取得了显著进展,但同时也面临着动力电池报废回收等新的挑战。推动动力电池的循环利用,不仅有助于资源的节约与高效利用,还能有效减少环境污染,保障产业链的稳定与安全,对于实现碳中和目标具有重要意义。本研究采用定量文本分析法,对中国在动力电池循环利用及新能源汽车财政政策方面的相关政策进行了全面深入的分析。在动力电池循环经济政策方面,构建了涵盖中央和地方各级政策的数据库,并基于主题提取结果,开发了以“目标”和“工具”为维度的二维分析框架,以探究政策的演变趋势、目标设定、工具选择及区域差异等情况。对于新能源汽车财政政策,通过系统回顾2000至2023年间45篇同行评审文章,从企业与消费者供需两侧,对财政政策的实施效果进行评估,分析不同类型政策工具对企业创新、财务绩效以及消费者偏好和购买意愿的影响,进而揭示政策的异质性影响因素。

相关 Topical Collection 推荐

Energy Transition Towards Carbon Neutrality

Collection Editors:

Prof. Dr. Shen Lei

Prof. Dr. Ayman Elshkaki

点击链接,了解更多专题详情:https://www.mdpi.com/si/87496。

Energies 期刊介绍

主编:Enrico Sciubba, University of Roma Sapienza, Italy

期刊发表涵盖能源动力工程、技术开发以及能源政策经济管理等相关领域的最新研究成果,目前已被 Scopus、SCIE (Web of Science)、Ei Compendex 等多个权威数据库收录。

| 2023 Impact Factor | 3.0 |

| 2023 CiteScore | 6.2 |

|

Time to First Decision |

16.8 Days |

|

Acceptance to Publication |

2.9 Days |

点击链接,订阅 Energies 期刊最新资讯:https://www.mdpi.com/journal/Energies/toc-alert。

主办单位

合作单位